何为

第1265期

编者按

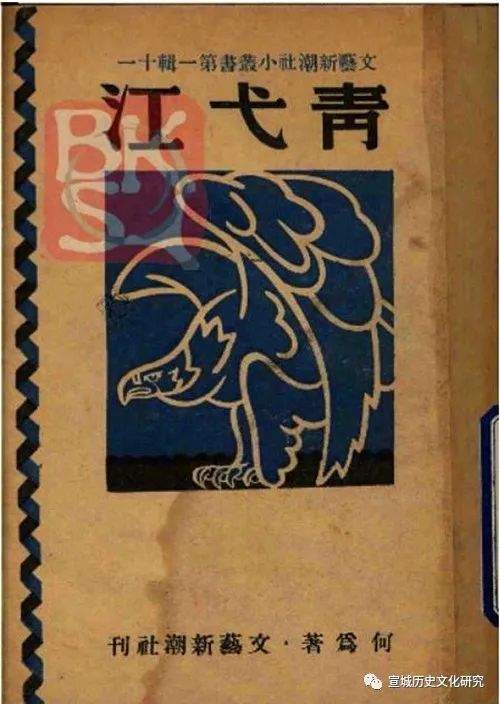

何为(1922-2011),现当代著名作家。1938年底,曾随上海慰问团到泾县云岭新四军军部访问,回上海后,1939年5月即就采访记录撰写了《奔向远方》《风砂中》《长途跋涉的行列》《战斗力》《元旦大晚会》《记史沫特莱》《静悄悄的青弋江》等7篇文章,发表在1940年6月30日出版的《文艺新潮》第1卷第7期副刊上,后又结集为他的第一部报告文学集--《青弋江》。

本公众号特摘取其中有关在泾县云岭军部的部分,陆续在本号发表,敬请期待。

八

来了"通告","元旦军民联欢大会"定今日在庙岭坑开筹备委员会,下午一时各会员须准时出席。渡船的长篙往斜里一撑便去了。开会的共有七人,在铁波同志的那间卧室兼办公室兼会议室的土屋里。因为筹备的缘故,讨论这,讨论那,来来去去,忙得不亦乐乎。

回来时,为青年队队长朱带来节约救国小调一束,计共三十份,是油印的,因此地方油墨模胡难辨,明天发给青年队队员时,是非对一对不行的。

埃陀病好了,也就搬到印刷处来住。

棉军衣已经发下来,穿在身上,和暖自然无须说得的,而且居然是一个军人,--我满足了。

九

晨间召集救亡室干事会议,情形很糟,幸而尚未糟透。--开会难,做主席更难。会议程序大概如下:什么是救亡室?救亡室的组是怎样的?为甚么要组织救亡室?以及如何去推动救亡室?讨论空气还算好,人选大致已决定了。

下午又要到小河口去开救亡室代表会议。冒着雨去的,地点在政治部。五时即回印刷处,不料饭碗只只朝天!愤恨起来,就去找厨子。触子说:"不要急,不要急,请你们吃猪油炒饭,火热的。"我随即称赞了她一番,意思叫她多加点儿猪油。有趣之至。留小纪一同吃了去。她的故乡在东北,青弋江畔的部队一站起来,她就加入服务团的。她平日默默的进,默默的出,是一个默默的人。

想去前方,下雨,又去不成了。

十

昨晚在煤油灯朦胧的光圈下,写信给祖父,说我要生病的样子一点也没有,并以每餐三大碗作例--以示"他的孙子"身体健壮异常,如果再要挂念那是多余的。又问候他的冬安。函林蓝,寄语他一家大大小小的平安。昨夜写到这里,眼皮沉沉的垂下来了。

第一期印刷工厂工作人员的墙报在今日出版。上至董事、经理,下至伙夫、小鬼的大作应有尽有,集"各家"文章之大成。我们做编辑的得意可知。这次,小鬼鲁龙方为了厨房里的卫生事件发了点议论之类,他是卫生干事,言语之闻似乎颇有一点小愤慨。末了结尾,他在纸上"呐喊"道:

"同志们,我们来一个假日大打扫大清除吧!不清洁就是不健康,不健康要影响工作的。"

山谷,老是山谷,青弋江发着蔚然的蓝色,多么谧静的山村呵!

同志周如梦,世上像他这样的好人是并不多的。他为人谦虚,诚实刻苦尽责,对我特别表示好感。他有时看见我硬板板的补着破袜子,一定要拿了去,说:"我来!"

"为什么要你来呢?"我固执的问。

"你不比我。我从小出门,针线也已拿惯。读书自然你们在前,'打杂'就不如我了。"

我由是恍然想到自己只会看看书,"打杂"就不行了。老周做了十余年煤炭店"跑街",今天他到茂林去购厂里的日用品,我取笑他对于买东西有"独特的"经验。他笑了一声。也并不说什么,单叫我"老何",乘便托他代购灰色土布丈余,作绑腿用。棉衣下面如若没有绑腿,难看之至。

十一

今天有两个服务同志来参观我们排戏。男的穿著麻布大衣,普东口音。当金铃还没有到教导队去时,有一天她和那位"普东同志"相见了。

"哦,你!"

"你--啊,你也在这里!"

于是握手了。过后据金铃说,他是她的先生,他们阔别三年却在这里相见。我初来时也和他见过,当时的印象只有一个满长着胡子的下巴。如今我听见那道地的普东官话,便想起在教导队做学生的金铃。他们,还有一个同他一起来的,就是那个"默默的人"小纪了。--招待他们吃了午饭去。

救亡室图书馆从今天起开始成立,书很少。所谓"文艺作品",好的简直没有。只有一册在上海出的《第一年代》,还是我们带来的,里面确是有几篇可读的东西,然而大家似乎很少感到兴趣。到了傍晚,有两个卫兵来借书,他们说:"请同志借一本书给我,要有意思一点。要让我们笑笑。"我想,一个严肃的文艺工作者是应该顾到他们的要求的,但是现在没有。

我由是联想到:有明朗的、丰富的、健康的笑,在现实生活中的重要。

……俄国本来也就有着"土产的笑",而且这"笑"是俄罗斯人生活中所不能分离的一部份,在果戈里的讽刺作品里那种"含泪的微笑"是早就闻名的。他们现在需要健康的笑,人们全都有嘲笑自己的勇气。好的讽刺作品,据我看比诸严厉的批评,效果要伟大得多。讥刺"老爷们"的官僚气味十足,下面就有一个笑话:

老鼠甲:人们已经设立了一个"灭鼠委员会"快要来消灭我们了。

老鼠乙:不要管这些,且看我们的寿命长呢,还是委员会的寿命更长。(捷克Die Bracke)

好的"土产的笑",我想不但具有土壤的气息、禾穗的金香,而且充满一串串红辣子的深味,一连遍橄榄的清幽悠远。

十二

我们坐在"办公室"里,老叶说:

"等到贩卖合作成功以后,我们将来还要办一造纸厂,有钱再设一干电厂。要切实,要有用。老何,以前合作社还没有出现的时候,民众常有欺骗军队的事情,比如说,肉价尚未实行统制以前,杀猪作的肉本来每圆可有四斤半,但他们卖给民间四斤四两,卖给军队只有四斤。于是我们立刻办了合作社。然而今日除办合作社以外,建设实业工厂又那里可以少呢?山又高,水又远,看看我们似乎只有两只手,但我们就靠这两只手……老何,棉厂也不可少的,棉织厂……"

"我们在打历史的桩木。"这句话在我的耳旁循环的响起来,--响起来,循环的响起来。

"我们应该特别注重小手工业,部队需要,老何,部队需要呵……而且,这里的民众生活也应该变一下,他们太苦……"

低低的檐下滴落点点的雨雪,炉火熊熊,围着红喷喷的脸孔。

雨渐渐大了,风雪纠缠的飞舞着,埃陀从外边进来,把门阖上,砰然有声。

十三

决定到前方去,今天朝晨出发,几乎完全是临时决定的。老周原也想一起走,但他担任了保管的要职以后,公务太忙,便只好望着我们的背。

……朝阳在灰雾中升腾起来。

待到我们再回过头去时,只见疏疏落落的村舍远远的伏在山腰里。狗吠鸡啼一致迸绝,单让坚毅的山巅宁静地远瞩着我们。既然连灰色的点子也小了,我们就专心一意的走路,--因为这路如其被"三江好"走起来,非至破口大骂不可的。雨仅仅是下了两点,于是那竹笠帽就赐给我以累赘,不但此也,而且我的肩上还斜搭着一个背包。两脚务宜不快不慢,对于走路一道,自问用心已到极点,虽然如此,也还不免重重的滑了一跤。

L和我一面看雪山,一面听老毛讲述"牢狱七年的故事",这故事在我们看来是足以夸耀一生的。他从"一九三○年五月以前……五月是一个血的季节啊……"开头起,一直到"……我要生,但为着把侵略者赶掉,使民族解放能实现,建设一个真正自由幸福的新中国--我愿意战斗到死"为止。一叶一叶把他生命的史叶翻给我们看。

慢屯屯的,我们走完了六十里泥路。赶到TJ渡的招待所,脚下的橡胶底鞋如同两只盛装的泥船。--但热饭已经端上来了,牛肉和青菜就放在我们旁边,便抛开两只重重的"泥船",急速地划饭。这里的招待所真是客气之至,还要请我们洗脚,还要让我们烤火。而且铺板上的稻草加倍垫厚,末后说:"辛苦你们了!"弄得我们反而不好意思起来。

……孤灯如豆,祠堂又是那样的高;夜风吹来,大殿上一点也没有声音。我从背包里抽出一本书来,翻开几页就不愿再看下去,独自望着挂在屋下的星星……

(童达清编辑整理)